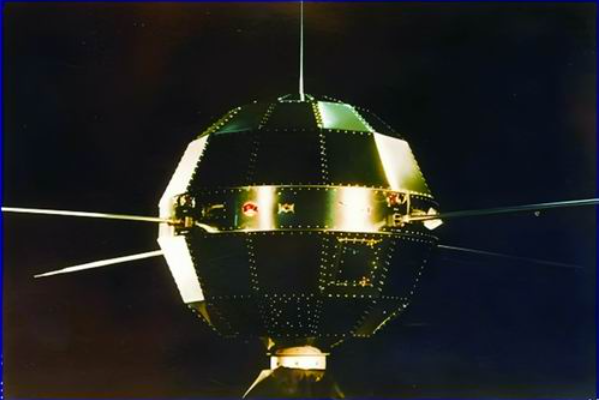

“東方紅一號”表面的熱控涂層。上海硅酸鹽所供圖

70多年前,新中國成立伊始,志愿軍憑著“鋼少氣多”的精氣神,打贏了抗美援朝這場“立國之戰”。“兩彈一星”工程則是這種精氣神的延續,是中國人民自立自強的精神和舉國體制下集中力量辦大事共同作用的結果。

在“兩個大局”交織演進的新時期,如何讓精神與體制再次發生“化學反應”,產出更多利國利民的成果?在今年的中國科學院年度工作會議期間,我帶著這個問題,再一次參觀了中國科學院與“兩彈一星”紀念館。

“兩彈一星”精神是中國科學院上海硅酸鹽研究所(以下簡稱上海硅酸鹽所)的根基之一。上海硅酸鹽所1959年因“兩彈一星”工程而獨立建所,具體承擔特種無機材料的研制工作。在嚴東生、殷之文、丁傳賢、郭景坤等老一輩科學家的帶領下,上海硅酸鹽所參與研制了我國第一顆人造衛星“東方紅一號”用包鋁鋁合金光亮陽極氧化熱控涂層等關鍵材料與部件,為“兩彈一星”工程作出了重要貢獻。

正是在“兩彈一星”工程的牽引下,上海硅酸鹽所立足國家重大戰略需求,逐漸形成了“多兵種協同作戰,全鏈條環環相扣”的工程化體系和“求真、務實、協作、奉獻”的所風,為一批大國重器提供了多項關鍵載荷與材料支撐,并涌現出一批為我國相關材料領域發展奠定基礎的學科帶頭人。

在當前以“搶占科技制高點”為核心任務的背景下,“兩彈一星”精神也有了新的時代內涵,唯有強調“國家隊”“國家人”職責,樹立“當家人意識”,保持“自力更生”的態度和勇氣,發揮“大力協同”的優勢,方可攻破一個又一個關鍵核心技術難點痛點。

上海硅酸鹽所主動求變,提前謀劃。長期以來,基于材料“多品種”的特性和“萬金油”式的強應用場景,上海硅酸鹽所逐漸形成了以課題組為核心單元的攻關模式,其在資源導向的時期促進了研究所的快速發展。但面對新形勢新要求,這種模式無法發揮出“國家隊”真正的建制化優勢。為貫徹國家和中國科學院深化科研體制改革的部署要求,上海硅酸鹽所在2022年提出“承擔高質量國家任務、高質量完成國家任務”的“雙高”發展方略,積極組織承擔國家重大科研任務。研究所以“大任務”強化“大事權”,引導課題組之間主動“破圈”,按大項目組織架構進行“編隊”,推動合作從“混合物”式轉向“化合物”式,設立行政、業務“兩總制”,協同推進,第一時間解決項目推進過程中的各種難題。

目前,上海硅酸鹽所聚焦航空航天關鍵陶瓷材料、集成電路裝備關鍵材料、高端功能陶瓷與器件、無機生物醫用材料、陶瓷材料智能化研究5個“主攻方向”和塑性陶瓷材料等3個“新興前沿方向和未來技術”全力攻關,力爭在底盤能力上形成不可替代的優勢。

近兩年,在全所人員的共同努力下,上海硅酸鹽所取得了一些進展。例如,在航空航天領域,與中國航發商發聯合攻關,突破系列關鍵技術,引領系列發動機熱端部件升級換代;在生物醫藥領域,在國際上首創安全、高效的“腫瘤解聚”治療新策略,與多家醫院合作推進臨床試驗研究;在人工智能領域,建成自主學習、智能決策的國內首套材料智能科學家系統,為未來研究范式變革奠定基礎。

滄海橫流,方顯英雄本色。“兩彈一星”工程不僅是科技工作者科研報國的真實體現,也是其團結一心、迅速成長“挑大梁”的“試煉場”。在當前形勢下,開展重大任務體系化建制化攻關,需要提振“為國請戰”的精氣神,營造“鋼多氣更多”的創新生態。我們從前期實踐成效中獲得進一步改革的堅定信心,將進一步傳承和弘揚“兩彈一星”精神,以“雙高”方略培養接班人,增強底盤能力,在為國創材之路上不斷發展壯大。

(作者:王東,系中國科學院上海硅酸鹽研究所黨委書記,中國科學報社見習記者江慶齡采訪整理)