張存浩(1928— )

1985年,張存浩(右一)與父母及家人合影。

2008年,張存浩為化學激光研究室四十年題詞。

張存浩(左三)與同事探討實驗問題。

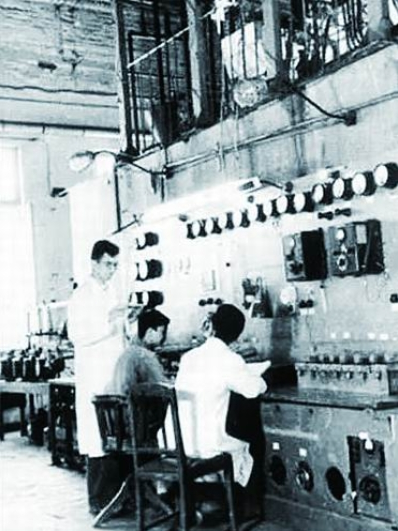

上世紀50年代,張存浩(左一)在實驗室進行水煤氣合成液體燃料實驗。

上世紀70年代,張存浩(后排右二)和化學激光團隊部分同事。

張存浩,中科院院士、化學家,國家最高科學技術獎獲得者,中科院大連化學物理研究所研究員。1928年2月,張存浩出生于天津,曾就讀于重慶南開中學,1943年考入廈門大學化學系。1947年由重慶中央大學畢業考入天津南開大學化學工程系讀研究生,1948年赴美密歇根大學留學,1950年獲該大學化學工程碩士學位后回國。1980年當選為中國科學院學部委員(院士),1984年當選為中科院化學部常委,1986年至1990年擔任中科院大連化學物理研究所所長,1998年當選為國務院學位委員會委員,2013年獲國家最高科學技術獎,2016年1月4日國家天文臺將編號為“19282”的小行星命名為“張存浩星”。

張存浩是中國高能化學激光奠基人、分子反應動力學奠基人之一,長期從事催化、火箭推進劑、化學激光、分子反應動力學等領域的研究,在高能化學激光領域、分子反應動力學領域作出了突出貢獻。

人生中第一件“叛逆”的大事?

張存浩家學淵源。其伯父張銳畢業于美國哈佛大學,是著名的市政建設專家;姑姑張錦23歲在美國獲化學博士學位,是我國較早的有機化學女博士,姑父傅鷹是我國著名化學家、中科院首屆學部委員;叔叔張镈是著名建筑師,曾主持設計了人民大會堂、北京飯店等建筑。1928年張存浩出生在天津,與父母一起度過了無數美好的童年時光。但這一平靜的生活在1937年被日軍的槍聲打破。張存浩回憶:“母親讀書不多,但很有民族大義,她不愿讓長子在淪陷區接受日本帝國主義的教育,便與姑父、姑母商量能不能把我帶到重慶后方去生活。”

1937年8月,9歲的張存浩隨姑父、姑母開始了數年的流亡生活。傅鷹、張錦對張存浩極盡教育啟蒙之責。或許是受姑姑、姑父潛移默化的影響,上中學后張存浩便對物理和化學課情有獨鐘,成績在班級里始終名列前茅。而姑姑、姑父身上那種強烈的愛國主義情懷,以及獻身祖國教育和科學事業的言行,同樣對張存浩影響很大。

一天晚上,3人同在燈下看書,張存浩正讀英文書籍,姑父問他 :“你為什么不多花點時間在中文書上?”隨后,傅鷹對張存浩說,中國文學和文字有很深厚的基礎,不能只注意外國的,一定要把中文放在前面,放在第一位。聽完姑父的話,想著正被侵略者踐踏的祖國和大批與姑父、姑母一樣用生命堅守中國文化根基的學者,熱血的張存浩默默地流下了眼淚。目睹日軍的惡行,屈辱感在年少的張存浩心中不斷升騰,他暗下決心:“一定要好好讀書,用以報國、救國,絕不能讓日本人再這樣肆無忌憚地欺負我們!”從此他學習更加刻苦。

1943年,15歲的張存浩考入廈門大學,次年轉入重慶中央大學。1948年赴美,兩年后,22歲的張存浩獲美國密歇根大學化學工程碩士學位。

1950年,太平洋的另一邊,朝鮮戰爭爆發,張存浩發現自己一夜之間成了同學們口中的“feo(敵人)”,美國報紙的頭條也將中國描述成敵人。原本想繼續讀博士的張存浩,從中美對待朝鮮的迥異態度上敏銳地感到,中美兩國關系日趨緊張。想到此,他決定放棄讀博深造,迅速回國。張存浩做了人生中第一件“叛逆”的大事:違背姑父、姑母讓他在美讀完博士的意愿,自作主張提前回國。1950年10月,張存浩回到剛剛成立一年的新中國。

“我一回國就遇到抗美援朝,我的很多同輩都有相同的經歷,應該說這是時代對我們的要求,拿國防研究來說,不是你愿不愿意做,而是你必須做。”張存浩這樣回憶自己的科研生涯,幾十年的時間他的科研經歷了三次“轉行”,他的心中總有一束光在牽引著他,那束光就是國家需求。每次“轉行”他都竭盡全力,做到盡善盡美。

放下“更好”的可能,開始全新課題?

回到祖國,張存浩暫居北京。1951年張存浩收到了包括北京大學在內的京城4家著名高校和科研單位發出的邀請。正在張存浩抉擇之際,時任東北科研所大連分所所長的我國著名物理化學家張大煜找到了他。一位年長自己20多歲的前輩科學家如此看重自己,親自登門相邀,張存浩深受感動,當即點頭答應,當晚便隨張大煜乘火車前往大連,正式開始了他報效祖國的科研人生。

20世紀50年代初,中國石油資源十分短缺,被稱為“貧油國”。當時水煤氣合成石油是世界性熱門課題。面對新中國石油資源匱乏的嚴峻形勢,他急迫地要為國家的建設事業貢獻自己的才學。于是,尋找新的催化劑、新工藝,盡快使國家甩掉“貧油”的帽子,一度成為張存浩和同事們的奮斗目標。

他接到的第一項任務是水煤氣合成燃料研究,即從水煤氣中獲得燃油。在我國催化科學奠基人張大煜的指導下,張存浩開始與同事樓南泉等人全力投入水煤氣合成液體燃料的研究。

當時張存浩的研究已與世界同步,毫不遜色于西方大石油公司。“當時美國人遇到嚴重困難,催化劑破碎嚴重。我們找到了一種基本不破碎的催化劑。”張存浩說。從1951年到1958年,7年的日日夜夜,他們的研究經過“小試”“中試”、與煉油廠合作,最終做到從每立方米煤氣中得到產品200克,而當時美國只做到50克。

令人稱奇的是,他和同事們在很短時間內就研制出高效氮化熔鐵催化劑,研究成果在產率、產品分布及催化劑壽命等方面國際領先。該成果1956年獲首屆國家自然科學獎三等獎。

但就在此時,大慶油田被發現,天然油的成本更具優勢,合成油的研究成果只能擱置。“當時沒有什么不舍,后來想如果當時接著做,可能會做得更好。”但他們只能放下“更好”的可能,轉向國家更需要的科研。

上世紀50年代末,緊張的國際形勢迫使中國必須獨立自主并迅速發展國防尖端技術。張存浩面臨科研生涯的第一次轉行,轉向火箭推進劑研制這一對他來說幾乎是全新的領域。

上世紀60年代,他和樓南泉負責牽頭進行火箭推進劑和發動機燃燒方面的研究。火箭需要高能燃料,為火箭研制新燃料是一個全新課題,一系列復雜問題必須求得準確答案。張存浩和同事們在硼烷高能燃料、固體推進劑、固液推進劑等方面進行了大量實驗,他和同事何國鐘等提出的固體推進劑燃速的多層火焰理論模型,多年后還被美國學者稱道。

當時,這些研究在國外是絕密的,文獻資料很少,而且實驗的毒性和爆炸危險性很大。滿頭銀發的張存浩回憶說:“當時這方面資料少,我們幾乎是從頭做起,非常艱難。”為了完成任務,張存浩查閱了大量資料,廢寢忘食地研究、思考,常常一干就是大半夜,累的時候坐著就睡著了。他們的工作得到周恩來、陳毅的高度期許:“這是對我們外交工作的支撐。”

“搞激光比搞火箭推進劑還難”?

1971年中科院大連化學物理研究所(以下簡稱大連化物所)成立化學激光研究室,張存浩為主任。自1960年世界第一臺紅寶石激光器問世以來,激光因其亮度高且不需強大電能,在軍事、民用方面展現了廣泛的應用前景,成為國際研究熱點。1972年以前,我國多家單位都開展了相關的探索。功率、光束質量、傳輸性能的提高是激光研究必須解決的問題。

為了國家戰略需要,張存浩再一次“轉行”——研發化學激光器,參與發展燃燒驅動連續波氟化氫、氟化氘化學激光器的研究。這一年他已經43歲。這是一項與國際同步、多學科的研究,但當時正處“文革”,國際學術交流幾乎停滯,對于重新回到研究工作中的張存浩來說是一個極大的挑戰。張存浩和他的團隊只能進入山溝的試驗站從零開始,“赤手空拳”拼搏。

回首當年,張存浩說:“搞激光比搞火箭推進劑還難,主要是一無所有。資料、儀器、設備樣樣都缺,光譜儀、示波器什么都沒有。”這是一項全新的前沿技術,以當時的中國科技水平和科研條件來搞這項研究,難度確實很大,而這項工作又需要集成多個學科的知識,由張存浩領導各個學科的科學家參與其中,體現出他較強的組織協調能力。

盡管如此,在不長的時間里,他領導的中國第一臺超音速擴散型氟化氫(氘)激光器的研制工作仍取得了突破性進展。他們的成果達到了當時美國的水平,為發展中國國防高科技事業作出了重要貢獻。

上世紀80年代以來,張存浩與合作者從事雙共振多光子電離光譜、激發態分子光譜及化學、量子態分辨的分子傳能及新型化學激光體系等方面的研究,實現了第三次轉行,在激光化學和新型化學激光器等領域進行了大量開拓性工作。

1983年他與合作者開展脈沖氧碘化學激光器的研究,首次發展出光引發/放電引發脈沖氟碘化學激光器。激光器的化學效率達34%,處于世界領先地位。1992年,研制出中國第一臺連續波氧碘化學激光器,整體性能處于國際先進水平。

張存浩還注重化學激光的機理和基礎理論研究,取得了多項國際先進或領先的研究成果:在國際上首創研究極短壽命分子激發態的“離子凹陷光譜”方法,并用該方法首次測定了氨分子預解離激發態的壽命為100飛秒。該成果被《科學》主編列為亞洲代表性科研成果之一。他還在國際上首次觀測到混合電子態的分子碰撞傳能過程中的量子干涉效應,并明確了此量子干涉效應本質上是一種物質波的干涉。這項成果被評為2000年中國十大科技進展新聞之一。

一個有激情的人?

1986年到1990年,張存浩出任大連化物所所長,開啟了“科研管理一肩挑”的學術生涯。盡管身為領導,又是項目負責人,但取得成果和獲得各種重大獎勵時,他總是把最大的功勞歸于工作在第一線的學生和合作者。

學生解金春博士回憶說:“獲首屆吳健雄物理獎的那篇論文,張先生將我列為第一完成人,把自己排在最后。這件事讓我印象很深。”當有人問張存浩為何盡可能地把機會留給年輕人時,他總是謙虛地說:“我的貢獻不如年輕人大。”在培養青年人才方面,張存浩傾注了大量心血。大連化物所副所長楊學明院士是張存浩30多年前的研究生,他至今還記得新生報到第一天張存浩說的話。

“實驗科學非常重要,張老師強調實驗科學的重要性,對我影響深遠。”楊學明當時認為科學家就應該像陳景潤那樣,但張存浩告訴他科學并不全是這樣。“如果沒有實驗,光有理論預測的話,有時會走到歪路上。兩方面都有,互相扶持互相校驗,這樣是最好的。”

張存浩深感實驗科學的重要,他強調科研人員要參與儀器設備的研制,他也這樣訓練學生。楊學明從研究生階段就開始接受這樣的訓練,而如今,他又把這些教給了他的學生。

除了理論和實驗結合外,學生們還從張存浩身上學到了很多,如“研究室里的工作要做世界水平”“做科學就應該嚴謹”等。對真正優秀的青年人才,他發自內心愛惜——把自己獲得的何梁何利獎的獎金和在香港等地講學所得的酬金全部捐贈給了大連化物所設立獎學金,以此激勵更多的青年學者發奮學習、獻身科研、報效祖國。

領取國家最高科學技術獎后,他在發言中說:“我將以發現和培養人才為己任,激勵青年人青勝于藍,秀出班行。”他在大連化物所共事或帶過的中青年骨干和學生不乏出類拔萃者,比如何國鐘、沙國河、楊柏齡、桑鳳亭、楊學明等,都已是具有國際影響的科學家。

張存浩不是一位只關注學術研究的科學家。

他第一個倡議在我國科技管理部門中設立專門的學風管理機構——國家自然科學基金委員會監督委員會,保障了國家自然科學基金事業的健康發展,同時也贏得了科技界乃至整個社會的贊譽。

他在《讓反學術不端成為文化力量》一文中直陳學術不端現象,“‘以量取勝’的政策取向以及相關的管理和評價制度,導致了科學價值的迷失。目前一些科技成果發布得過于隨意,也是整體社會環境浮躁的折射……”最后他提及整個環境對年輕人的影響,以及年輕人在其中應有的擔當,“要形成反對學術不端的文化力量,需要年輕人的參與和努力”。

他還常常念及那些共同工作的技術人員,“他們得到的榮譽少、待遇低,但沒有他們協助,就無法取得科研的成功。對于他們,我特別感激。我忘不了他們”。

張存浩說:“科研工作必須一絲不茍,你的工作要經得起時間考驗,過多少年回頭再看臉不紅才行。”幾十年的科研經歷,張存浩將它分為5個階段:基本以每10年為一個階段。每個階段有不同的研究方向,但都有一個共同目標,就是滿足國家需求。

“回國后,做了這么多任務性科研,有沒有關注過自己的科學興趣?”面對媒體記者的提問,張存浩堅定而從容:“從青年時代起,我樹立的最大科研人生理想,就是報國。國家的需要,就是我的研究方向。”多年從事一線科研工作,張存浩表示,科學是一個充滿驚奇與驚喜的世界。他對自己的評價是:一個有激情的人。

(原載于《中國科學報》 2023-03-17 第4版 印刻)